下午看阮一峰blog,他引用了《唐纵日记》:

三、对上要善承意旨,不可自作主张,上之所欲者集全力为之,上之所恶者竭力避免,是非曲直不必计及,信任第一,是非其次。

所谓看,不过是感受而已,一句话,公司管理,也是如此。

下午看阮一峰blog,他引用了《唐纵日记》:

三、对上要善承意旨,不可自作主张,上之所欲者集全力为之,上之所恶者竭力避免,是非曲直不必计及,信任第一,是非其次。

所谓看,不过是感受而已,一句话,公司管理,也是如此。

梭罗在《论公民的不服从》里说到:

参观一下海军造船厂,盯着某个水兵,你就知道,这正是美国政府的产物,或者说只有美国政府可以施这妖术把一个人变成这样。我们在这个海军身上看不到一点点人性的影子或记忆。他只是被安排在外面站岗的人,活着。而有人说得好:他其实早就带着陪葬物,埋在武器堆里了,不过也可能是:“没有一声送别的锣鼓,没有讣告,当他的尸体被草草埋进“堡垒”,没有一个士兵为他鸣枪送别,在我们的英雄埋葬的坟前。”大批的人不是作为“人”在为这个国家尽忠,而是作为肉体机器。这就是常备军、民兵、狱卒、警察、临时兵团等。在多数情况下,他们根本无法运用自己的道德感和判断力,他们把自己降格成为木头、泥土或石头。也许可以大批量制造木头人,来达到同样的目的。如此,这些人就像卑微的稻草或是一块肮脏的烂泥,还需要什么尊严呢?他们的价值充其量就是一匹马或是一条狗。然而,正是他们这样的人被普遍认为是良民。其他的那些议员、政客、律师、外交官、高官,用他们的头脑服务国家,却毫无道德观念,可能为魔鬼服务却浑然不知,就好像魔鬼才是他们的上帝。还有另外一小部分人——英雄、爱国者、烈士、广义上的改革家和其他用良知为这个国家服务的人——往往都在抵制这些行径,所以统统被它视为敌人。智慧的人要有所作为,必须首先作为“人”存在,不应被降低成一块“泥巴”,只为“挡住墙上的风洞”。当他脱离世俗、尘归尘土归土时可以说:“我生来高贵,故受不得奴役,我不比任何人低也不受制于任何人,我不是有用的仆人和工具,不为世界上任何一个帝国服务。”有的人把自己的一切全部奉献给了他的同胞,却仿佛被人们认为无用、自私;有的人只奉献了一点点,却被高歌为恩人、慈善家。对待当今的美国政府,我们应该采取什么样的态度才算正直之人呢?我回答:和它有任何关系都使人蒙羞。如果它同时是奴隶们的政府,我怎能承认这个政治机构是我的政府?要我成为这样的政府的臣民,我一秒钟都不愿意。

独立、勇敢的美国人民,是否还记得上面的话吗?

美国独立了249年了,马上250了,从历史各个帝国的寿命来看,不能说寿终正寝,也是达到了一个由盛转衰的关键点了。

Grok给出的分析结论:

Gemmini给出的分析结论:

Chatgpt给出的分析结论:

退房之前

听两个播主

聊加拿大冰球

聊老特鲁多

聊特朗普

还有刘思慕

退房之前

身心俱静

睡前无眠

是的,睡前无眠

没有听够博客

没有带好手表

开动脑筋

写一首无眠的诗

以下引用吴思自述

我到底在折腾什么

本文卖点

智慧城市项目,或者换个说法,政府信息化项目,在项目的启动阶段,往往要进行业务调研。

数字化项目业务调研,与社会学者的社会田野调查,有什么异同?我没有从事田野调查的经验,无法回答这个问题。不过既然都是了解各个委办局工作人员的日常工作,需要他们反馈自己遇到的问题,他们的应对方案,我想,除了目的不同外,在调研过程中获得的信息应该是类似的。

10月16日发生的昆明长丰中学“臭肉”事件,和11月发生的珠海、宜兴无差别群体杀人事件,似乎不值得一提。不过,我最近恰好在云南参与教育信息化项目,这给了我一个绝佳的机会,来了解“臭肉”事件对教育行业的后续影响。

很多人对健康本身不了解,导致对于金钱与健康的关系有误解。

给你1000万,换你一条腿,你换吗?

给你1000块,换你一个不眠之夜,大部分就从了。

下午刚刚到昆明,带着我的便携式火锅。

早晨特地电话委托前台,帮我预留了面对十字路口的房间,此房间拥有转角落地窗,早晨8点左右,会有强烈的阳光射进来,适合晒背,恰好这次是4楼,更不用担心被路人窥视了。

安顿好行李,沿着十字路口,向云南师范大学的方向,是一个临时的农贸市场,确切的说,是一批违规摆摊的小商小贩,线性排开,大概50米不到的规模,售卖各种水果、玉米、炒货、米糕和各种小菜。

傍晚7点多,刚刚下过小雨,类似我这样买菜的人已然不多,上了年纪的阿姨们,着急把手里的尾货出清,只要我稍作停留,她们就会竭力的推销,3块、3块,当我把目光转向旁边的摊位,马上急促的说到,2块,2块全部拿去。我摇摇头,感觉很抱歉,因为根本不认得这标价2块的菜是什么,看起来是茼蒿吗?用我的小火锅烹饪,会好吃吗,而且这个分量真是不小啊。

旁边摊位,摆着一摞摞小白菜,看起来整整齐齐,干干净净,还未等我开口,阿姨说到,2块,2块,我看看份量,即使非常挥霍,也可以吃2顿,点点头说好,阿姨麻利的用一个小塑料袋装了4颗小白菜,递给我。

返回途中,找了一个超市,用9元购得3包麻辣方便面,可惜火锅调料都有点贵,且量大,会浪费。

这次的经验教训:方便面调料还是太清淡了,第一颗白菜涮好,汤底就寡淡无味了,即使用来泡方便面,也难以称作美味,这两天还是得研究下调味料。

快9点,窗外雨潺潺,隐约的雨声,让此时此刻的生活,有一点点诗意。

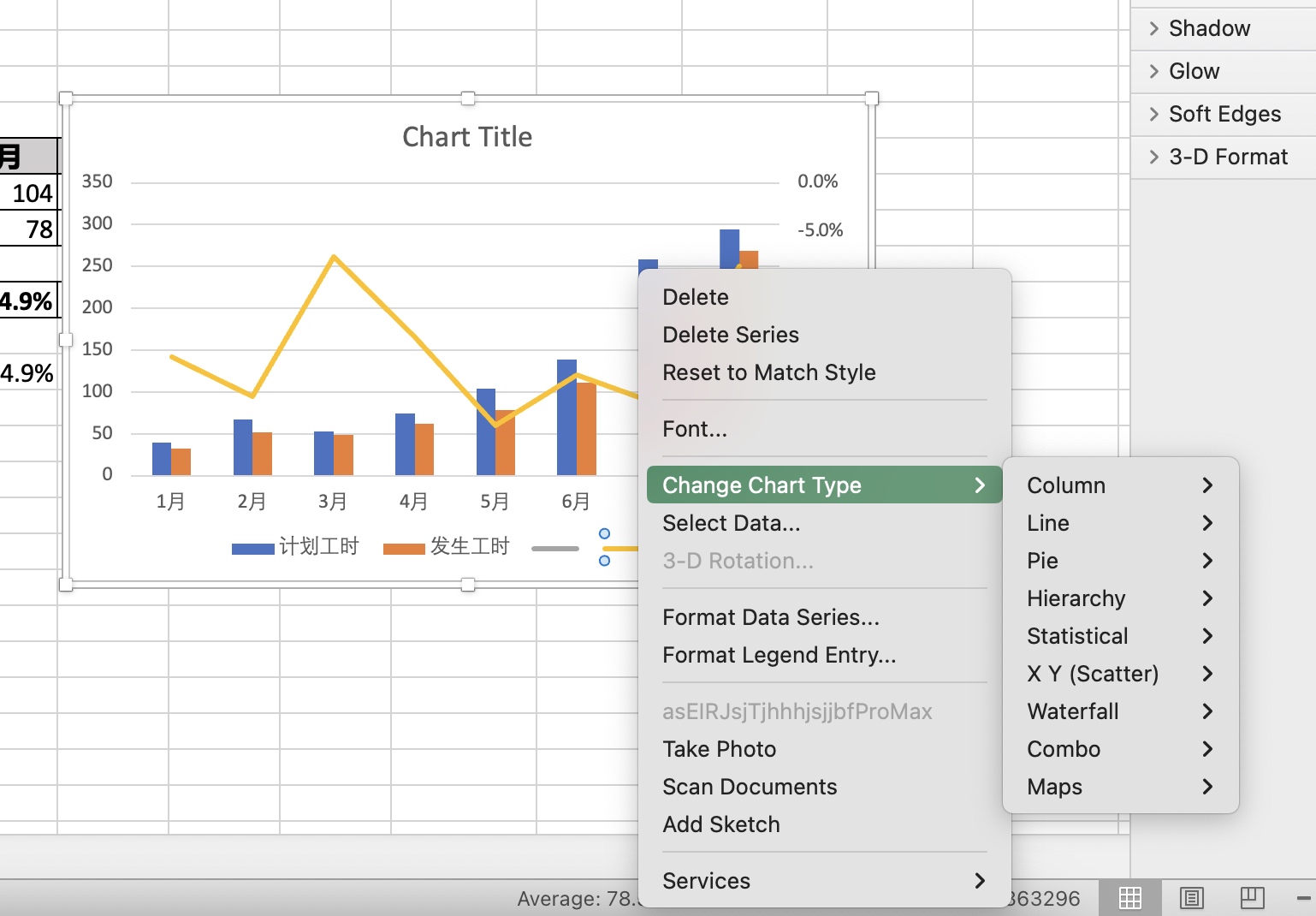

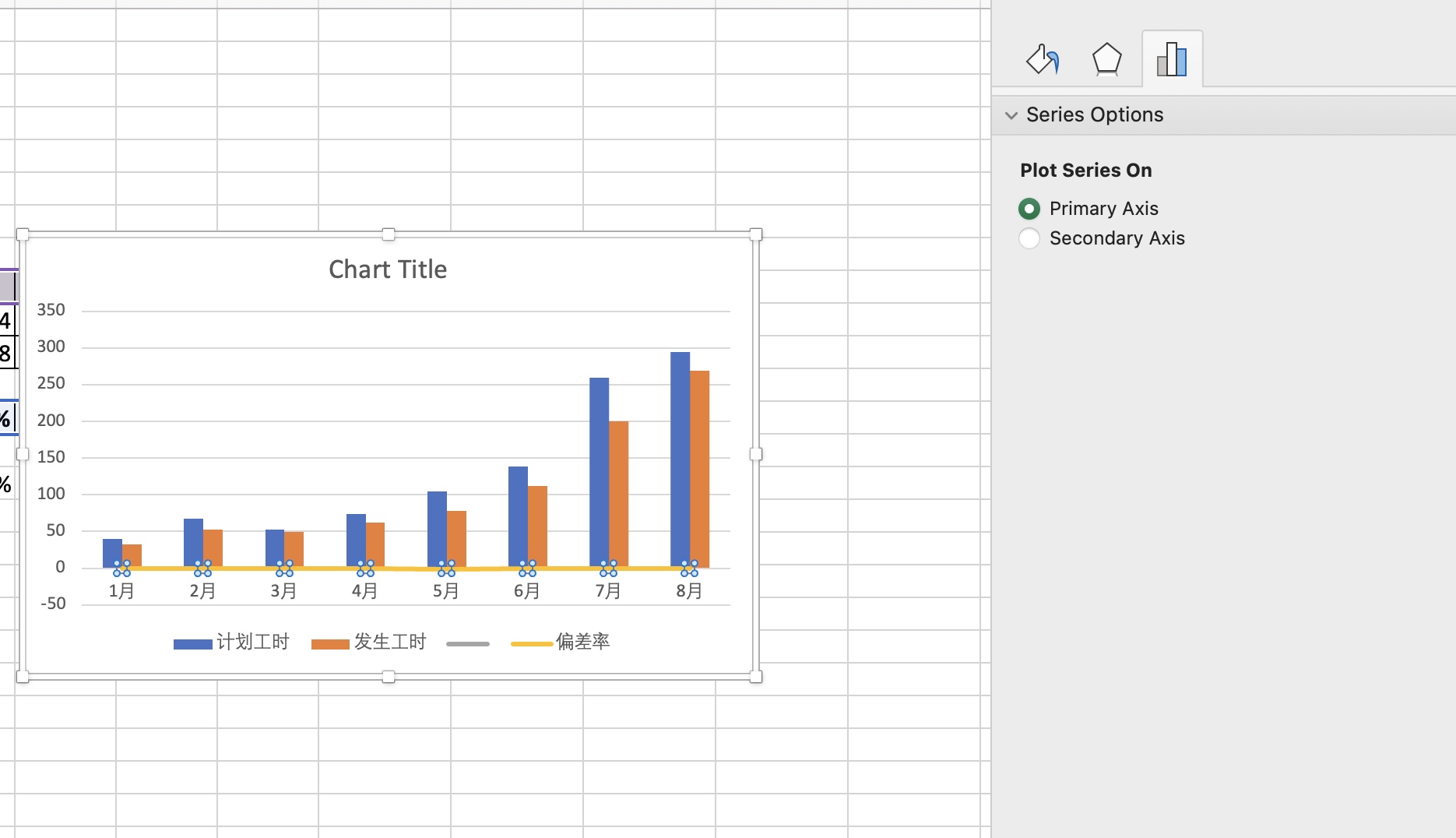

我使用mac的office365英文版

选中图形区域里,关注的数据标签,如“偏差率”,点击邮件然后选择combo

combo会生成新的图形,然后点击柱状图旁边的折线(目前平躺在x-axis上),选择,在右侧点击要生成第二个y轴的数据

点击第二坐标-Secondary Axis

完成

约翰缪尔,将一次枯燥无味的牧羊工作,作为自己观察自然、研究自然的一个契机。

我们也可于把日常的工作,作为观察世界、精进自己方法。特别是一次次的出差,就是绝佳的与自己独自相处的好时机。

带上电饭锅,给自己煮茶或者咖啡,周末精心制作一顿小火锅,都是非常好的时机。

梭罗在瓦尔登湖边,建造一栋小屋,何尝不是把小屋作为方法,来实现对自己、自然和社会的一次实验?